Per

Serge Latouche, «La civiltà occidentale, così come la conosciamo da

tre secoli, è molto diversa dalle altre. Si tratta infatti di una

società della crescita, cioè di un’organizzazione umana completamente

dominata dalla sua economia. E quest’ultima per rimanere in equilibrio,

ha una sola via, la fuga in avanti, come un ciclista che, se smette di

pedalare, cade a terra. Quando manca la crescita, nella società dei

consumi si blocca tutto» (Incontri di un “obiettore di crescita”, Jaca Book, 2013).

Per

Serge Latouche, «La civiltà occidentale, così come la conosciamo da

tre secoli, è molto diversa dalle altre. Si tratta infatti di una

società della crescita, cioè di un’organizzazione umana completamente

dominata dalla sua economia. E quest’ultima per rimanere in equilibrio,

ha una sola via, la fuga in avanti, come un ciclista che, se smette di

pedalare, cade a terra. Quando manca la crescita, nella società dei

consumi si blocca tutto» (Incontri di un “obiettore di crescita”, Jaca Book, 2013).

Il Capitalismo è in primo luogo e fondamentalmente una società

dominata dalla ricerca del massimo profitto possibile, e a causa di ciò

la sua struttura economico-sociale deve necessariamente subire

periodiche rivoluzioni. È la bronzea legge del profitto che sottopone

l’economia a continui mutamenti tecnologici e organizzativi, che sposta

sempre in avanti i confini del mercato, trasformando la vita stessa

degli individui, ridotti, se mi è concesso dire, a risorse economicamente sensibili,

in una merce. L’«immane raccolta di merci» di cui parlò una volta Marx

per definire la ricchezza sociale nella sua forma capitalistica, oggi,

nell’epoca della bio-merce (l’individuo come merce che produce merci e

che consuma merci: insomma, come merce perfetta) e della sussunzione totalitaria del lavoro sotto il dominio del Capitale, suona perfino riduttiva.

Il corpo stesso degli individui è, infatti, diventato una «immane

raccolta di merci», una verde prateria in continua espansione a

disposizione del cavallo capitalistico (il Capitale non conosce un

limite fisico, ma anzi esso crea sempre di nuovo spazio su cui

scorrazzare), un laboratorio che fa la gioia e la fortuna di chi per

mestiere inventa nuovi bisogni, nuovi desideri, nuove “utopie”, nuovi

sogni, nuove necessità.

Ma che fa anche la gioia e la fortuna di chi si guadagna il pane

aggiustando l’anima strapazzata di un «capitale umano» a sempre più

alta «composizione organica».

È la tetragona legge di cui sopra che fa del rapporto sociale

peculiare di questa epoca storica (Capitale-Lavoro) una disumana e

disumanizzante relazione di dominio e di sfruttamento. In questo senso è

verissimo che quella capitalistica è «un’organizzazione [dis]umana

completamente dominata dalla sua economia». Il Capitale come potenza

sociale astratta e impersonale che domina anche gli stessi agenti del

capitale, i capitalisti, è una realtà che viene in evidenza soprattutto

nei momenti di crisi economica, la quale impatta sulla società alla

stregua di una catastrofe naturale: inaspettata, violenta,

incontrollabile, dolorosa.

Definire il Capitalismo a partire dai concetti di crescita e di consumo, come fa Latouche, è dunque profondamente sbagliato: infatti, è quando manca la crescita dei profitti

che nella società basata sulla valorizzazione degli investimenti «si

blocca tutto». Il motore dell’economia capitalistica non è il consumo,

ma il profitto: è il saggio del profitto che regola, in ultima analisi,

l’andamento del ciclo economico, che espande o contrae gli investimenti

produttivi, che espande o contrae il mercato finanziario, speculazione

inclusa.

Per questo è semplicemente chimerico affermare che bisogna uscire

dalla società dei consumi, quando si tratta piuttosto di uscire dalla

società dei profitti, ossia dal Capitalismo tout court. D’altra

parte, non ci si può attendere altro da un intellettuale che alla

Conferenza all’Università di Roma del 7 novembre 2012 ha proposto

all’Italia la seguente ricetta per venire fuori dalla crisi: «Frugalità e

riaffermazione della supremazia della piccola impresa, che ha

rappresentato per cinquanta anni il tessuto connettivo del Paese, la sua

peculiarità».

«Accusarci di andare a caccia di chimere è profondamente ingiusto»

(p. 54): così risponde il guru francese della decrescita a chi gli

rimprovera uno scarso senso della realtà. Contro l’ideologia del TINA (There Is No Alternative),

Latouche sostiene il carattere realistico della decrescita. Sulla

sostanza chimerica e reazionaria dell’opzione decrescista sostenuta dal

Francese rimando a Capitalismo e termodinamica. L’entropia (forse) ci salverà.

Oltre che con i sostenitori del TINA, Latouche se la prende anche con

chi lo attacca da “sinistra”, proponendo una «nostalgia rivoluzionaria

[che] resta prigioniera di una visione manichea della realtà ereditata

dalla sinistra marxista, col suo schema di una lotta di classe ridotta

all’antagonismo borghesia/proletariato. Sfortunatamente le cose non

sono così semplici. Che ci siano conflitti di interessi irriducibili,

non saremo certamente noi a negarlo. Che una rivoluzione sia

necessaria, è altrettanto evidente. Tuttavia, questa rivoluzione come

la si farà? Contro chi? E contro cosa? Visto che siamo tutti vittime,

chi più chi meno, contagiati dal virus produttivista e consumista,

bisognerà prevedere lo sterminio del popolo al dettaglio in nome del

popolo nel suo insieme, secondo l’equazione matematica del terrore

formulata da Benjamin Constant e riattualizzata dai Khmer Rossi?» (Incontri di…).

Quanto sostiene Latouche la dice lunga, tra l’altro, sull’idea di

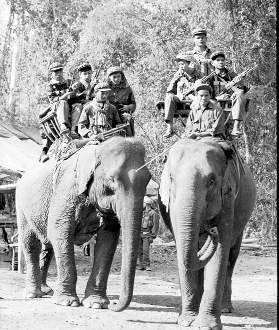

“marxismo” che egli ha in testa. I Khmer rossi rappresentano il migliore

cavallo di battaglia di Latouche nella sua polemica con i “marxisti”:

«Tutti i tentativi di modificare radicalmente l’immaginario, di

cambiarlo forzatamente, hanno avuto risultati terrificanti, come ha

dimostrato l’esperienza dei Khmer Rossi in Cambogia» (Decolonizzare l’immaginario). Interpretare in chiave anticapitalistica la mostruosa esperienza dei maoisti cambogiani è semplicemente ridicolo.

Come sa chi ha la bontà di leggere le mie modeste cose, a mio avviso

lo stalinismo, non importa se con caratteristiche russe, cinesi o

cambogiane, è l’esatto opposto di quella concezione rivoluzionaria del

mondo che Marx si sforzò di elaborare e praticare. L’intellettuale

francese può certamente avere la meglio su gran parte dei militanti

“marxisti” oggi in circolazione, in genere eredi di quel “comunismo” che

ha gettato nel più assoluto discredito l’idea stessa di una

emancipazione rivoluzionaria delle classi dominate e dell’intera

umanità; ma nei confronti dell’autentico punto di vista

critico-rivoluzionario (che, detto en passant, non ha bisogno di

definirsi con un nome), egli appalesa tutta la sua inconsistenza

dottrinaria e politica, tutto il suo infantilismo “filosofico”.

Alla base del genocidio cambogiano degli anni Settanta non ci fu,

come crede lo sprovveduto Latouche, una coerente quanto feroce utopia

anticapitalistica, ma un retaggio storico fatto di oppressioni e

violenze coloniali, di sfruttamento imperialistico, di nazionalismo

frustrato, di odio sociale tra campagna e città, di estrema miseria

urbana e rurale, di corruzione endemica e capillare, di vendette sociali

e personali lungamente coltivate. Tutte queste magagne sfociarono

nella parossistica chiusura nazionalista-contadina dei Khmer Rossi, i

quali si proposero di sradicare con la forza dal corpo sociale

cambogiano ogni inclinazione benevola nei confronti del «corrotto

occidente capitalistico». Una versione particolarmente estremista del

maoismo (caldeggiata soprattutto dalla moglie di Mao) costituì il

miserabile fondamento ideologico dell’ultranazionalismo Khmer, la cui

sanguinosa esperienza rappresenta un capitolo del Libro Nero del Capitalismo.

I giacobini pensarono che fosse possibile cambiare la «cattiva natura

dell’uomo» attraverso un mero sforzo di volontà, mediante una

illuministica rivoluzione culturale, senza cioè modificare radicalmente

le cause storico-sociali di quella natura. «Essi stavano sul filo d’una

grande contraddizione, e chiamarono in loro aiuto il filo della

ghigliottina … Essi credevano nella forza assoluta dell’idea, della

“verité”. E ritenevano che nessuna ecatombe umana sarebbe stata troppo

grande per costruire il piedistallo a questa “verité”» (Trotsky, Giacobinismo e socialdemocrazia).

Raddrizzare l’«albero storto» dell’individuo, anche a costo di

spezzarlo, è stato da sempre il sogno degli idealisti eticamente

motivati di tutte le tendenze politiche e filosofiche. La «rivoluzione

antropologica» a rapporti sociali invariati è la classica via per l’inferno lastricata di eccellenti intenzioni.

Per questo quando sento parlare molti fautori particolarmente

zelanti della «decrescita felice» circa l’urgenza di «cambiare

radicalmente i nostri pessimi valori, i nostri cattivi stili di vita,

le nostre cattive abitudini», non posso fare a meno di inquietarmi. La

mano corre istintivamente al collo, quasi in un gesto di

rassicurazione…

I militanti del punto di vista umano hanno capito che per liberarci

«dal virus produttivista e consumista»; per modificare radicalmente il

nostro «immaginario» alienato e reificato, occorre superare il vigente

rapporto sociale che tutto sfrutta, consuma, mercifica, inquina e

disumanizza. Per mutuare Marx, Latouche vuole emancipare l’uomo «dal

virus produttivista e consumista» solo «affinché l’uomo porti la catena

spoglia e sconfortante», mentre si tratta di gettare via la catena

capitalistica e cogliere i fiori vivi della Comunità Umana, oggi sempre

più possibile e, al contempo, sempre più negata. È in questa presa di

coscienza che, a mio avviso, si deve individuare la sola «rivoluzione

culturale» in grado di ripristinare il Tempo della Speranza.

È vero: anche in questa epoca dominata dalla totalitaria legge del

profitto si danno all’uomo delle alternative; la cattiva dimensione di

una vita non-ancora-umana non necessariamente è un destino

insuperabile. È altresì vero che l’”alternativa” proposta ormai da

parecchi anni da Latouche non esce neanche di un solo millimetro da

quella maligna dimensione, né sembra avere una concreta possibilità di

implementazione nel quadro stesso del vigente assetto sociale. Ai miei

occhi certe utopie (come la mia, ad esempio) appaiono molto più concrete

e realistiche di molte chimere riformiste informate dalla concezione

dei piccoli passi, ossia dall’illusione che attraverso piccole ma

concrete conquiste sociali l’umanità può affrancarsi dal Moloch

capitalistico. Perlomeno la mia utopia cerca di fare i conti fino in

fondo con il Dominio sociale come esso è secondo la sua intima

natura, e non come «potrebbe e dovrebbe essere» in base a criteri

economici, filosofici, etici e politici quantomeno discutibili e

certamente ideologici. Il realismo (dei “conservatori” e dei

“rivoluzionari”) non ci salverà, questo è, come si dice, poco ma sicuro.

Nessun commento:

Posta un commento