Qualche

giorno fa, Carlo Cottarelli, ex direttore del dipartimento delle

politiche fiscali del Fondo monetario internazionale (FMI) – e l’uomo

scelto dal governo italiano per redigere l’ennesima spending review

della spesa pubblica italiana – ha annunciato un ambizioso piano di

tagli per il periodo 2014-6: la cifra ancora non è chiara, ma si va dai

10 ai 32 miliardi (pari all’incirca al 2% del PIL) in tre anni, il che

triplicherebbe gli obiettivi di risparmio delineati nella Legge di

Stabilità. Il ministro dell’economia Fabrizio Saccomanni ha parlato di

«una piena condivisione del piano di lavoro» preparato dal commissario,

anche in considerazione del fatto che è «cruciale» tagliare la spesa

pubblica, tanto che la revisione della spesa è «un elemento cardine della politica economica del governo».

Qualche

giorno fa, Carlo Cottarelli, ex direttore del dipartimento delle

politiche fiscali del Fondo monetario internazionale (FMI) – e l’uomo

scelto dal governo italiano per redigere l’ennesima spending review

della spesa pubblica italiana – ha annunciato un ambizioso piano di

tagli per il periodo 2014-6: la cifra ancora non è chiara, ma si va dai

10 ai 32 miliardi (pari all’incirca al 2% del PIL) in tre anni, il che

triplicherebbe gli obiettivi di risparmio delineati nella Legge di

Stabilità. Il ministro dell’economia Fabrizio Saccomanni ha parlato di

«una piena condivisione del piano di lavoro» preparato dal commissario,

anche in considerazione del fatto che è «cruciale» tagliare la spesa

pubblica, tanto che la revisione della spesa è «un elemento cardine della politica economica del governo».

Non è ancora chiaro dove e come saranno effettuati i tagli. Come

sempre in questi casi, Cottarelli si è affrettato a dire che intende

colpire principalmente gli «sprechi» e le «inefficienze»

dell’amministrazione pubblica (un argomento molto caro agli italiani,

che pare non si stanchino mai di sentirlo) e che non ci saranno tagli

lineari alla spesa. Ma il sospetto che non sia esattamente così, alla

luce della storia recente (vedi la spending review dell’anno

scorso), è lecito. E difatti, lo stesso giorno, il governo ha ammesso

che intanto intende recuperare 2-3 miliardi di euro «immediatamente», a

partire dalla sanità: la previsione è arrivare a 1-1,5 miliardi di

tagli nel 2014, tanto per cominciare. Entro fine anno, poi, dovrebbe

arrivare anche il piano sulle dismissioni-privatizzazioni del

patrimonio pubblico, che a quanto pare interesserà non solo gli

immobili ma anche le partecipazioni azionarie. L’obiettivo della

manovra, dice Cottarelli, è duplice: ridurre le imposte sul lavoro e ridurre il debito pubblico.

Lo scopo di questo articolo non è entrare nel merito della

distribuzione dei tagli (che peraltro è ancora poco chiara). Certo, la

scelta del governo di effettuare ulteriori tagli alla sanità e di

dismettere i beni pubblici mentre difende a spada tratta l’acquisto di

novanta caccia F35, al costo di 14 miliardi di euro

circa, ci pare se non altro eticamente dubbia. Sul fatto che la spesa

pubblica si può benissimo tagliare, se proprio si deve, senza colpire i

più deboli sono stati spesi fiumi di parole. Si veda, per esempio, la “controfinanziaria” redatta ogni anno da Sbilanciamoci!.

Piuttosto, quello che ci interessa capire – può sembrare una domanda

banale, ma non lo è – è perché il governo ritenga che sia «cruciale» in

questo momento tagliare la spesa pubblica, al punto da essere una

priorità assoluta. La risposta può sembrare ovvia: l’Italia è un paese

che spende troppo e male, ed è questo il motivo per cui abbiamo un

debito pubblico così alto e delle tasse così gravose; dunque, una

manovra che punta a tagliare i costi dello stato e a ridurre a contempo

la pressione fiscale non può che essere accolta favorevolmente. Meno

sprechi e meno tasse: perfetto, no?

Non proprio, come vedremo. Per capire perché, è necessario sfatare

alcuni dei miti che riguardano lo “stato penoso” – a detta di molti –

delle finanze pubbliche italiane. Partiamo dal più diffuso e duro a

morire: l’idea che l’Italia sia una paese “spendaccione”.

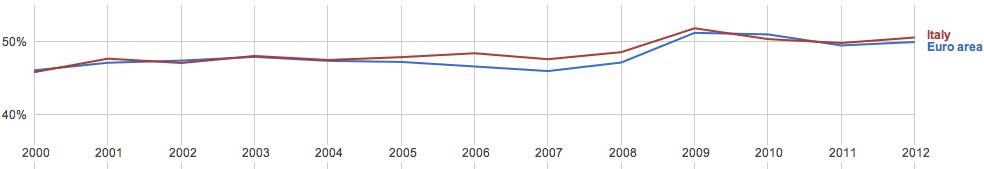

Nel 2012 (l’anno più recente per il quale abbiamo dati certi), la spesa pubblica totale dell’Italia (comprensiva degli interessi sul debito pubblico,

si badi bene) era equivalente al 50,6% del PIL, di poco superiore alla

media dell’eurozona del 50% e nettamente inferiore al livello di paesi

come Francia (56,6%), Finlandia (56,6%) e Belgio (54,9%). Inoltre come

si può vedere nella figura 1, a partire dall’introduzione dell’euro

l’andamento della spesa pubblica italiana ha seguito una traiettoria

molto simile a quella della media dell’eurozona, registrando un

incremento in seguito alla crisi del 2007-8 (questo è normale: la spesa

pubblica aumenta sempre in tempo di crisi per via dei cosiddetti

ammortizzatori sociali automatici), per poi calare nuovamente dal 2009

in poi (scendendo addirittura sotta la media dell’eurozona nel 2010),

grazie alla lieve ripresa economica dovuta alle politiche di stimolo

fiscale perseguite più o meno da tutti i governi dell’eurozona in

seguito alla crisi.

Figura

1: spesa pubblica totale (inclusiva degli interessi sul debito

pubblico) dell’Italia e dell’eurozona in percentuale al PIL, 2000-2012

Fonte: Eurostat

Dal 2011 in poi, con l’inaugurazione del “regime di austerità”,

l’andamento della spesa pubblica italiana comincia lievemente a

divergere da quello del resto della zona euro. Il motivo è che nella

maggior parte dei paesi dell’unione monetaria (soprattutto quelli della

periferia) l’austerità ha comportato tagli piuttosto drastici alla

spesa pubblica (con conseguente stabilizzazione della media

dell’eurozona sui livelli del 2011). In Italia, invece, il

“consolidamento fiscale” si è portato avanti perlopiù a colpi di

aumenti della tasse, mentre la spesa pubblica italiana ha subìto un

lieve incremento, perlopiù a causa dell’aumento della spesa

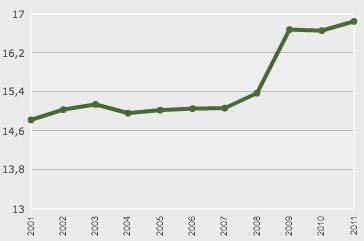

pensionistica (vedi la figura 2), non della spesa corrente (beni e

servizi).

Figura 2: spesa pensionistica dell’Italia in percentuale al PIL, 2001-2011

Fonte: Istat

Ma questo, come spiega l’economista Gustavo Piga, è solo «solo

l’inevitabile conseguenza di un patto intergenerazionale da rispettare».

Nonostante ciò, come abbiamo detto, la spesa pubblica italiana resta comunque molto vicina, e solo lievemente superiore, alla media dell’eurozona.

Insomma, dal punto di vista della spesa pubblica totale risulta

difficile definire l’Italia un paese “spendaccione”, a meno che non sia

voglia definire tale l’eurozona nel suo insieme.

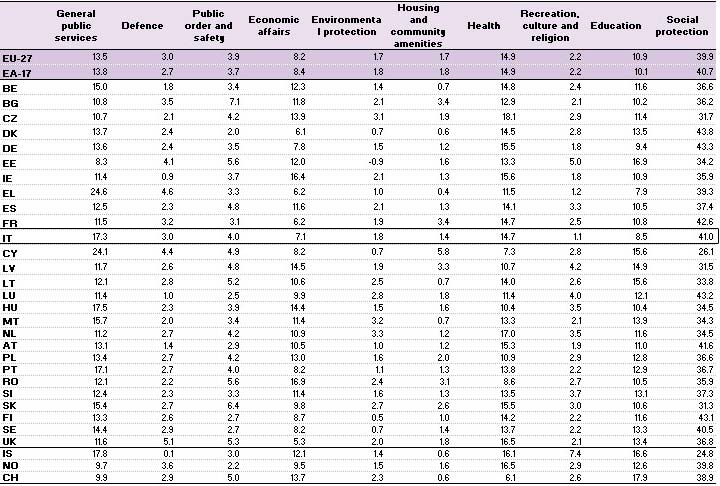

Allora forse il problema dell’Italia non è l’ammontare della spesa

totale, ma la sua composizione? Forse il problema è un eccessivo costo

del welfare? Forse lo stato italiano, rispetto ai suoi

partner europei, spende troppo in assistenza sociale e sanità? Questo

spiegherebbe i tagli alla sanità annunciati dal governo. I numeri, però,

smentiscono anche questa ipotesi. Come si può vedere nella figura 3,

in quasi tutti i settori – difesa, ordine pubblico, sanità, protezione

sociale – la percentuale di spesa sul totale delle spese del governo italiano è in linea con la media europea.

Figura 3: spesa pubblica per funzione sul totale della spesa nei paesi della UE, 2011

Fonte: Eurostat

In alcuni settori (cultura, investimenti pubblici, istruzione), poi, la spesa pubblica italiana è drasticamente inferiore alla media:

il caso più clamoroso è quello dell’istruzione, per cui l’Italia

spende l’1,6% in meno (sempre sul totale delle spese) rispetto alla

media dei suoi partner dell’eurozona, e il 2,4% in meno rispetto a

quelli della UE. L’unico capitolo di spesa in cui l’Italia supera quasi

tutti è quello dei “servizi pubblici generali”, che infatti include

gli interessi sul debito pubblico. Insomma, da quasi tutti i punti i

vista l’Italia non risulta un paese particolarmente “generoso”.

Soprattutto, non si capisce quale sia la logica che spinge il governo a

tagliare i costi della sanità quando questa risultano già lievemente

inferiori alla media europea. Il buon senso farebbe supporre che i

tagli, se proprio si vogliono fare, andrebbero fatti laddove l’Italia

spende più dei suoi partner (a voi la scelta se sia meglio tagliare i

costi della sicurezza o della difesa).

Finora abbiamo visto come la spesa pubblica italiana sia

perfettamente allineata alla media europea, e come in molti comparti la

spesa sia persino inferiore alla media. In base ai parametri

ufficiali europei, insomma, l’Italia non risulta essere un paese

particolarmente “scialacquatore”. Attenzione: non stiamo dicendo che non

ci siano molti sprechi nell’amministrazione pubblica (a partire dai

famigerati “costi della casta”). C’è molto che potremmo – e che dovremmo

– fare per migliorare la maniera in cui spendiamo i nostri soldi.

Quello che non ci è chiaro è perché, in questo momento di crisi

gravissima per il paese, il nostro ministro dell’economia ritenga che la priorità dell’Italia sia tagliare la spesa pubblica.

Forse il problema è semplicemente che l’Italia, pur stando nella

media, non può permettersi di pagare quello che pagano gli altri, il che

spiegherebbe il famoso deficit dell’Italia di cui sentiamo sempre parlare.

E qui arriviamo a un altro dei grandi miti sulle finanze pubbliche italiane, ovvero l’idea che da anni l’Italia viva “al di sopra delle sue possibilità”,

spendendo più di quanto si possa permettere (e che questo sia il

motivo per cui abbiamo un debito pubblico così alto). Di recente ho

sentito con le mie orecchie Yoram Gutgeld, consigliere economico di

Renzi, dire che «da decenni l’Italia cresce solo grazie alla spesa in

deficit». Ma è veramente così?

Sentendo parlare del “deficit” dell’Italia, molti pensano che voglia

dire che l’Italia spende più di quanto incassi con le tasse. Quando si

parla di deficit, però, è importante distinguere tra il “saldo

primario” e il “saldo totale”. Il saldo primario è, appunto, la

differenza tra le entrate delle amministrazioni pubbliche e le loro

spese, al netto delle degli interessi sul debito pubblico. Il saldo

totale, invece – a cui ci si riferisce quando si parla di deficit –

include anche gli interessi sul debito pubblico. Ragionando sulla

“virtuosità” o meno dell’Italia, allora, è giusto partire dal saldo

primario, poiché il saldo totale dipende pesantemente dal debito

pregresso, e dunque dalle scelte fatte dai governi passati, spesso vari

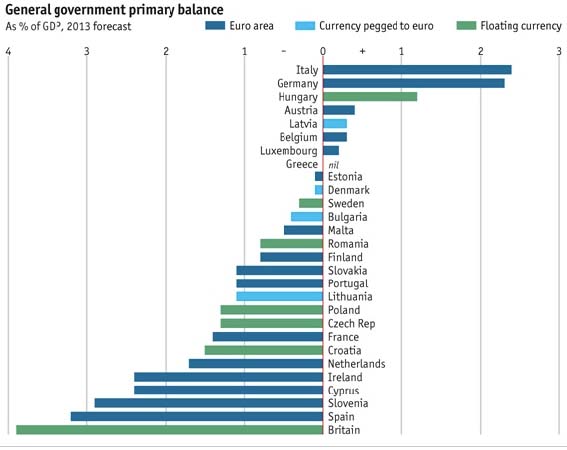

decenni fa. Molti forse saranno sorpresi di scoprire che in base a

questo parametro l’Italia – lungi dall’essere un paese che

«cresce solo grazie alla spesa in deficit» – risulta anzi essere il

paese più virtuoso d’Europa (e uno dei più virtuosi al mondo), con un saldo primario superiore al 2% del PIL, come si può vedere nella figura 4.

Figura 4: saldo primario dei governi europei, 2013

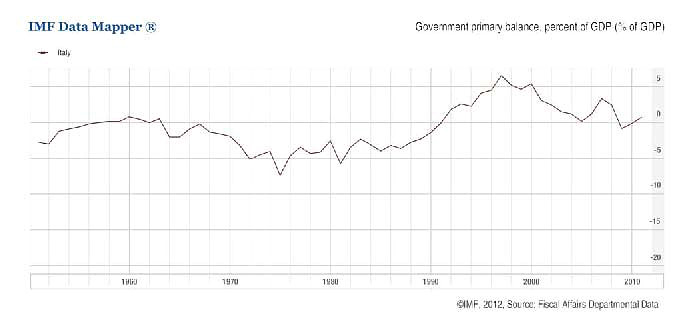

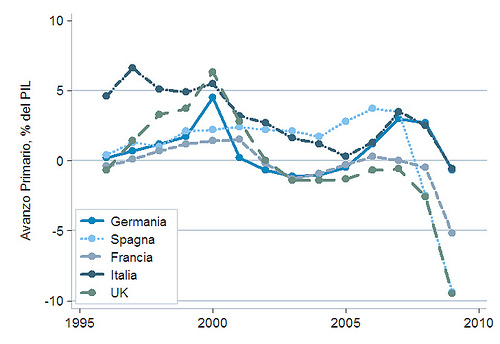

Non solo: l’Italia registra un avanzo primario sin dal 1990 (vedi la figura 5) ed è da quasi vent’anni la nazione europea più virtuosa sul fronte del saldo primario (vedi la figura 6).

Figura 5: saldo primario dell’Italia, 1950-2011

Fonte: Fondo monetario internazionale

Figura 6: saldo primario di Germania, Spagna, Francia, Italia e Regno Unito: 1995-2010

Fonte: Fondo monetario internazionale

Cosa vuol dire questo? Che l’unico motivo per cui l’Italia registra

un deficit nel saldo totale dei conti pubblici – che è comunque inferiore alla media europea sin dal 2009 (vedi la figura 6) – è che da circa vent’anni paghiamo una montagna di interessi sul debito pubblico.

Figura 7: saldo totale (comunemente chiamato “deficit”) dell’Italia e dell’eurozona, 2000-2012

Fonte: Eurostat

Ovviamente, i soldi in avanzo che entrano nelle casse dello stato non vengono presi e messi da parte un caveau

del Tesoro per essere spesi in futuro; servono piuttosto a ripagare

gli interessi sul debito pregresso. È piuttosto noto – e ne abbiamo

parlato varie volte anche sulle pagine di questo blog – che a causa

della mancanza di una “vera” banca centrale e dei difetti strutturali

nell’architettura dell’eurozona, i paesi dell’eurozona (ad eccezione

della Germania) pagano dei tassi di interesse sul debito pubblico molto

più alti di paesi con rapporti deficit-PIL e debito-PIL di gran lunga

peggiori (vedi Stati Uniti e Giappone, per esempio). Questo vuol dire

che destinano una percentuale molto maggior del PIL alla spesa per gli

interessi sul debito, detto anche “servizio del debito”. La media dell’eurozona è del 3% del PIL totale dell’area valutaria, pari all’incirca a 400 miliardi l’anno.

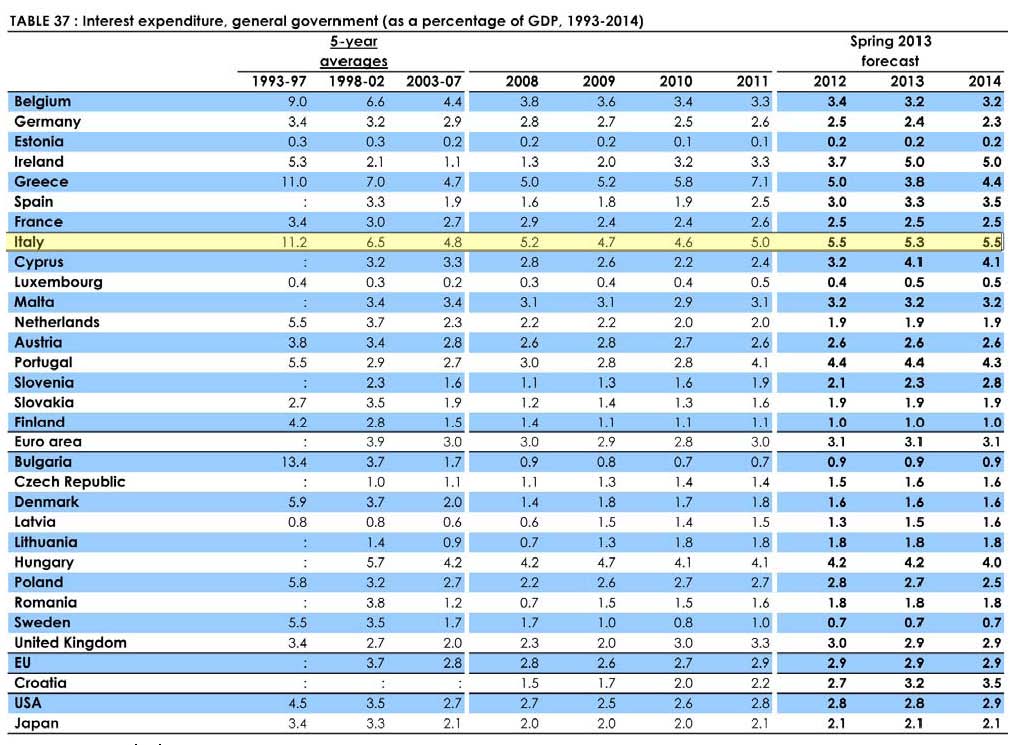

Sotto il profilo degli interessi sul debito, però, l’Italia batte

tutti: incredibilmente, per buona parte degli anni novanta abbiamo speso

per pagare gli interessi sul debito pregresso (accumulato perlopiù nel

corso degli anni settanta e ottanta, quando la spesa pubblica era

effettivamente eccessiva) una percentuale del PIL superiore al 10% (vedi le figure 7 e 8).

Figura 8: spesa per interessi sul debito pubblico in percentuale al PIL nei paesi della UE, 1993-2014

Figura 9: spesa per interessi sul debito pubblico dell’Italia in percentuale al PIL, 1950-2011

In quegli anni, degli attuali paesi della UE, solo la Bulgaria pagava

degli interessi più alti dei nostri. Questo è uno dei motivi

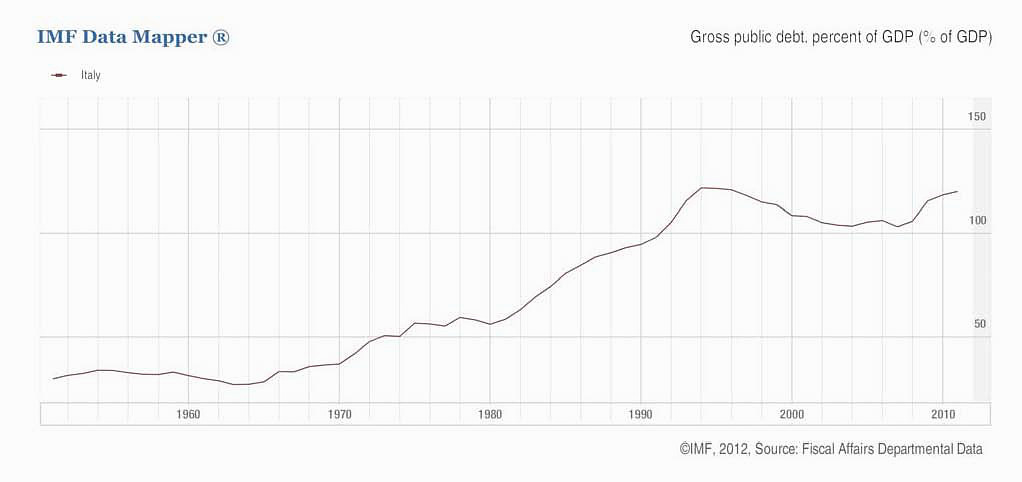

principali per cui, nel corso degli anni novanta, il nostro debito

pubblico è continuato a salire – sia in relazione al PIL (vedi la

figura 9) che in termini assoluti (vedi la figura 10) – nonostante i

nostri conti pubblici fossero in avanzo.

Figura 10: debito pubblico dell’Italia in percentuale al PIL, 1950-2011

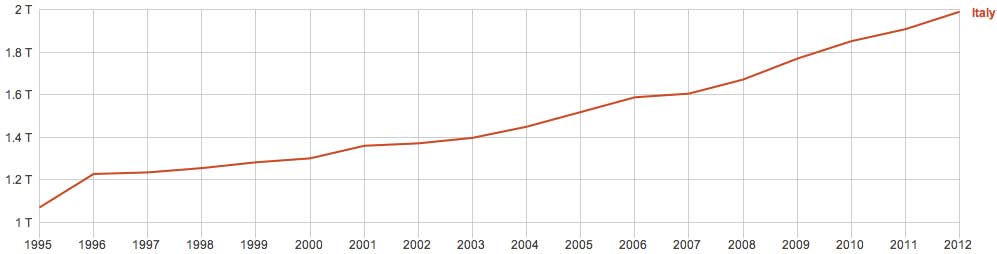

Figura 11: debito pubblico dell’Italia in termini assoluti, 1995-2012

Fonte: Eurostat

In parole povere, le entrate erano sì superiori alle uscite, ma erano

comunque insufficienti a tenere il passo con una spesa per interessi

da capogiro, costringendoci ad indebitarci ulteriormente solo per

ripagare il debito pregresso. Verso la fine degli novanta, e in seguito

all’introduzione dell’euro, la nostra spesa per interessi è scesa

significativamente, ma è comunque rimasta di gran lunga la più alta d’Europa (vedi la figura 7), e oggi ammonta all’incirca al 5% del PIL, pari a poco meno di 90 miliardi l’anno (quella della Bulgaria, a titolo informativo, ammonta a meno dell’1%; quella della Grecia al 4,5%).

Eccolo qua il motivo del famigerato deficit dell’Italia: +2% di avanzo primario, -5% di spesa per interessi uguale -3% di saldo totale.

Nulla a che fare con un’eccessiva spesa pubblica o un welfare troppo

generoso, con buona pace dei fanatici anti-spesa. A fronte di una spesa

per interessi così onerosa, però, anche uno degli avanzi primari più

alti del mondo – equivalente a un colossale trasferimento di ricchezza

di 90 miliardi l’anno dalle tasche della collettività direttamente a

quelle dei creditori, sia italiani che stranieri – risulta

insufficiente. Questo è il anche il motivo per cui il debito pubblico

italiano continua a crescere non solo in relazione al PIL (a causa della

recessione) ma anche in termini assoluti (arrivando di recente alla

quota record di 2,000 miliardi di euro): come in passato, dobbiamo continuare a indebitarci semplicemente per ripagare i debiti pregressi.

È ovvio che a fronte di una tale spesa per interessi, non ci sono

molte alternative: escludendo soluzioni estreme (default, ecc.), o si risolve alla radice e una volta per tutte il problema degli interessi pagati sul debito (e,

possibilmente, anche dello stock del debito), per mezzo di un

intervento radicale da parte della BCE – come abbiamo detto varie volte,

la soluzione migliore a nostro avviso sarebbe una parziale monetizzazione del debito pubblico di alcuni o di tutti gli stati dell’eurozona –, o si aumenta ulteriormente l’avanzo primario

per mezzo di una riduzione della spesa pubblica (visto che un

ulteriore aumento delle tasse, a torto o a ragione, sarebbe

politicamente difficile da sostenere), incrementando la porzione del

reddito nazionale che viene trasferito nelle tasche dei creditori. Che

sia questo quello che ha in mente il ministro dell’economia quando dice

che è «cruciale» tagliare la spesa pubblica? Il sospetto è lecito,

visto che questa è stata la politica più o meno ufficiale imposta a

tutti i paesi della periferia dal 2010 in poi.

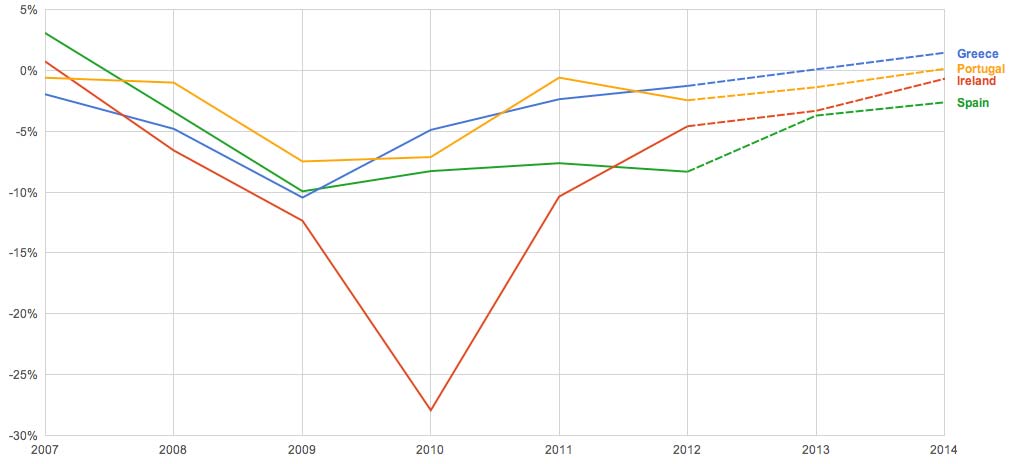

Il problema è che questa soluzione non rappresenta una reale

alternativa. Lo dimostra il caso degli altri paesi della periferia –

Grecia, Portogallo, Spagna e Irlanda – a cui sono stati imposti drastici

tagli della spesa con l’obiettivo di aumentare il loro saldo primario,

che difatti è cresciuto significativamente in tutti i paesi in

questione (la Grecia ha addirittura “conquistato” un avanzo) e in base

alle stime ufficiali dovrebbe continuare a crescere negli anni a venire

(vedi la figura 11). Tutto questo con l’obiettivo ufficiale di rendere

più “sostenibili” i loro debiti pubblici.

Figura 12: saldo primario di Grecia, Portogallo, Irlanda e Spagna in percentuale al PIL, 2007-2014

Fonte: Eurostat

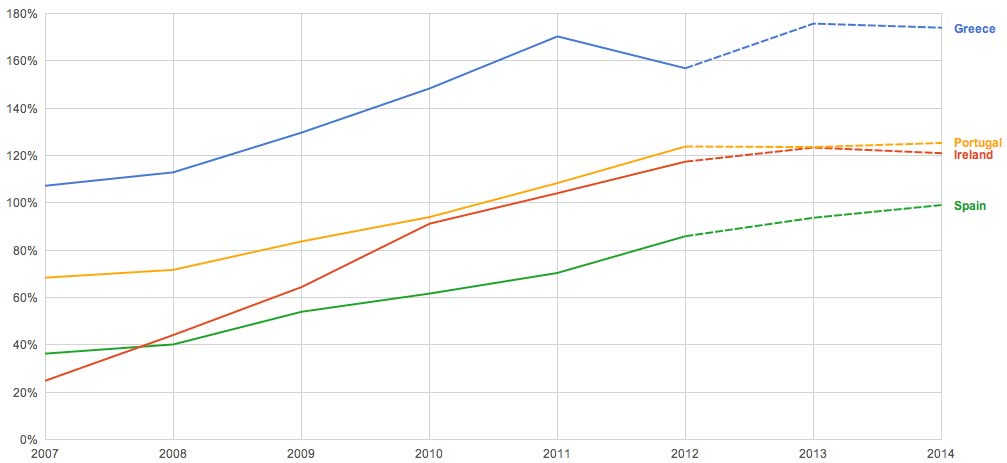

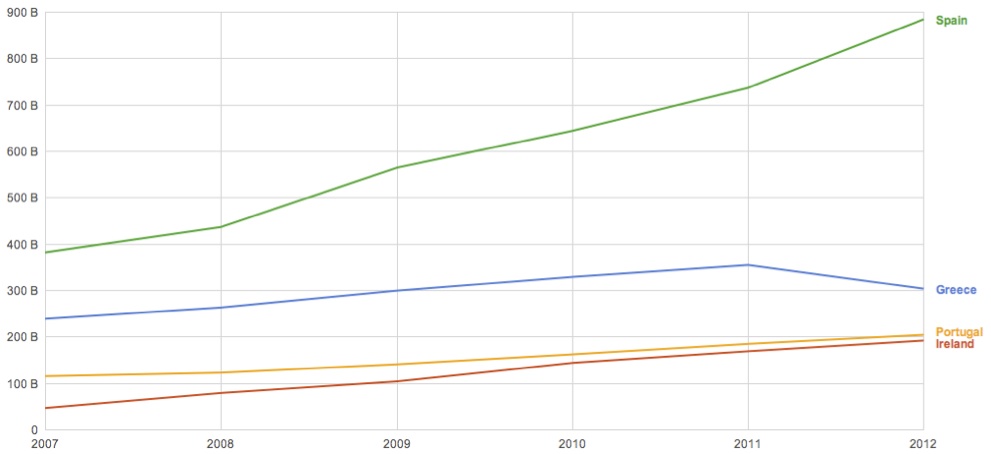

Il risultato, però, è che in tutti e quattro i paesi il debito

pubblico sta salendo vertiginosamente, sia in relazione al PIL che in

termini assoluti (vedi le figure 12 e 13). Fa eccezione la Grecia per

quel che riguarda il debito in termini assoluti per via della

“sforbiciata” al debito contenuta nel secondo “pacchetto di aiuti” del

2011.

Figura 13: debito pubblico di Grecia, Portogallo, Irlanda e Spagna in percentuale al PIL, 2007-2014

Fonte: Eurostat

Figura 14: debito pubblico di Grecia, Portogallo, Irlanda e Spagna in termini assoluti, 2007-2012

Fonte: Eurostat

Il motivo è semplice: come abbiamo spiegato varie volte sulle pagine di questo blog, l’austerità è intrinsecamente recessiva

(soprattutto se praticata nel bel mezzo di una recessione!), poiché

toglie risorse all’economia nel momento in cui questa ne ha più bisogno.

E ovviamente, se il PIL scende, ripagare il proprio debito pubblico

diventa sempre più difficile (soprattutto se la spesa per interessi è

particolarmente alta, come lo è nell’eurozona), non solo perché questo è

misurato in rapporto proprio al PIL, e dunque una riduzione del

denominatore determina automaticamente un aumento del numeratore; ma

perché lo stock del debito tende a salire anche in termini assoluti,

poiché i paesi sono costretti a indebitarsi solo per ripagare gli

interessi sul debito, come sta avvenendo in tutti i paesi della

periferia (come per l’Italia, a fronte di una spesa per interessi che

nei quattro paesi sopracitati si aggira intorno al 4% del PIL, non c’è

avanzo primario che tenga). Ovviamente, in quei paesi, una buona parte

dell’incremento del debito è rappresentato dai “pacchetti di aiuto” (se

così si possono chiamare) della troika.

Figurarsi se poi a praticare l’austerità è un paese come l’Italia,

che ha già un avanzo primario; in cui, insomma, lo stato già toglie ogni

anno all’economia più soldi di quanti ve ne immetta. Cottarelli

dovrebbe saperlo meglio di chiunque altro: proprio l’FMI, in una serie

di studi in cui ha analizzato gli effetti di centinaia di piani di

austerità prescritti dal Fondo nel corso dei decenni, è giunto alla

conclusione che in tutti i casi l’austerità ha avuto effetti

recessivi sulle economie dei paesi interessati, incidendo negativamente

sulla crescita, la disoccupazione, la coesione sociale, il grado di

fiducia dei mercati e la sostenibilità del debito pubblico (vedi qui e qui, per esempio). Lo stato comatoso dell’economia europea, comunque, ne è la prova vivente.

Certo, il governo si è affrettato a dire che i tagli alla spesa

pubblica non serviranno solo ad “aggredire” il debito – in altre parole,

ad incrementare il saldo primario –, ma anche a «ridurre le tasse sul

lavoro». Ora, sul fatto che in Italia ridurre le tasse sul lavoro sia

una priorità direi che siamo tutti d’accordo. Ma siamo sicuri che

tagliare la spesa pubblica sia la maniera migliore per farlo? Ci

auguriamo tutti che Cottarelli tenga fede alla sua promessa di ridurre

«sprechi» e «inefficienze», ma la storia recente insegna che tutte le spending review iniziano con roboanti dichiarazioni sulla necessità di tagliare gli sprechi ma poi finiscono inevitabilmente per ridursi a tagli lineari

alla sanità, all’educazione, alla cultura e alla ricerca. Se così

fosse, vorrebbe dire che il governo – se anche tenesse fede alla sua

promessa di tagliare le tasse (e comunque bisognerebbe vedere di quanto,

poiché in questo caso la quantità è tutto) – con una mano darebbe e

con l’altra prenderebbe. E non è affatto detto che il gioco valga la

candela. Certo, una riduzione delle tasse offrirebbe sicuramente una

boccata d’ossigeno a un’economia sempre più strangolata. Ma è una

strategia che rischia di essere controproducente nel lungo periodo,

soprattutto dal punto di vista della riduzione del debito.

Prima di tutto c’è la questione del cosiddetto moltiplicatore fiscale:

sarebbe a dire, l’impatto delle politiche fiscali (riduzione/aumento

della spesa pubblica e riduzione/aumento delle tasse) sul PIL. Quasi

tutti gli studi sul tema (vedi qui,

per esempio) sono concordi nel ritenere che nel contesto di

un’economia depressa che soffre di un deficit prolungato di domanda

aggregata – ed è indubbio che l’Italia risponda a questi criteri,

tipici di una “trappola della liquidità” – l’impatto negativo sul PIL

dovuto a una diminuzione della spesa pubblica (soprattutto se ottenuta

per mezzo di tagli lineari, come quasi sempre accade) tende a essere

maggiore dell’impatto positivo dovuto a una riduzione delle tasse,

perché in un tale contesto è tutt’altro che certo che la gente

correrebbe subito a spendere quei quattrini in più che si ritroverebbe

in tasca. Insomma, un 1% di tagli lineari alla spesa pubblica usato per

ridurre le tasse dell’1%, in percentuale al PIL, rischierebbe comunque

di avere un effetto recessivo sull’economia (ma ovviamente in Italia

si parla di ridurre le tasse in percentuale minore ai tagli alla spesa,

poiché una parte dei soldi risparmiati saranno destinati al pagamento

degli interessi). La conclusione, secondo molti esperti, è che sarebbe

più opportuno ridurre la pressione fiscale sul lavoro – soprattutto se

l’obiettivo è ottenere al contempo un incremento dell’avanzo primario –

aumentando la pressione sui grandi patrimoni e le grandi società di

capitali piuttosto che tagliando la spesa pubblica (a tal proposito, sarebbe utile uscire dal dibattito tasse sì/tasse no e iniziare a parlare di quali tasse, una questione di cui torneremo a parlare presto).

E questo senza prendere in considerazione il problema del debito pubblico. Anche ammettendo che la spending review

di Cottarelli riesca a effettuare un taglio alla spesa pubblica

semplicemente riducendo sprechi e inefficienze, senza ricorrere a tagli

lineari, e che il governo destini una buona parte dei soldi risparmiati

alla riduzione delle tasse sul lavoro – il che avrebbe senz’altro un

impatto positivo, seppure limitato, sull’economia – rimane una questione

fondamentale: ossia che è del tutto irrealistico pensare che il paese possa «crescere fuori dal debito»,

come sostiene il consigliere economico di Renzi. A fronte di una spesa

per interessi come quella che paghiamo attualmente, ci vorrebbero

tassi di crescita “cinesi” per poter realmente “aggredire” il debito.

Il risultato è che il debito pubblico continuerà a crescere

inesorabilmente, gravando sempre più sulle generazioni presenti (la mia)

e future. Non a caso Robert Shiller, a cui di recente è stato

assegnato il premio Nobel per l’economia, sostiene che in un contesto

come il nostro abbassare le tasse senza intervenire sul problema della

sostenibilità del debito pubblico equivale a prendere i cittadini per i

fondelli. Una ripresa che punta unicamente al taglio delle tasse, dice

Shiller, si basa su un inganno di fondo: il fatto che i cittadini

ripagheranno domani, sotto forma di interessi sul debito pubblico,

quello che risparmiano oggi per mezzo del taglio delle tasse (per

contro, Shiller propone una strategia basata su maggiori tasse e maggiore spesa pubblica). Insomma, si tratterebbe, secondo il premio Nobel, dell’ennesimo gioco dello scarica barile ai danni delle generazioni future.

E qui arriviamo al nodo cruciale del discorso: come abbiamo detto più volte sulle pagine di questo blog, l’unica

speranza per l’Italia è risolvere il problema del debito pubblico alla

radice, “aggredendo” i tassi di interesse da usura che paghiamo al

momento, e possibilmente anche lo stock del debito. Qualunque

piano che non tenga conto della questione degli interessi rischia di

essere semplicemente l’ennesima presa in giro ai danni dei cittadini, di

oggi e di domani. A nostro avviso, la soluzione migliore sarebbe una

monetizzazione parziale di tutti o alcuni gli stati dell’eurozona. Su

come potrebbe essere fatta concretamente la monetizzazione del debito e

in che quantità, e come potrebbe essere suddivisa tra i vari paesi

dell’eurozona, torneremo a parlare presto.

Nessun commento:

Posta un commento