Il venerdì nero del 13 novembre

è stato definito “l’11 settembre francese”. Mentre la ricerca di ciò

che si sapeva e di ciò che era prevedibile procede con cautela, il

linguaggio politico e mediatico indulge nelle iperboli dell’isterismo.

L’Inghilterra, forse inchiodata dall’outing di Tony Blair sulle responsabilità inglesi nella nascita dell’Isis, ha reagito con più calma. L’intelligence ha suggerito, prima e meglio di ogni altro, dati sull’abbattimento dell’aereo russo sul Sinai e sui movimenti dei terroristi francesi.

Anche gli americani sono cauti. L’autorevole think tank Stratfor (“la Cia della Cia”) si chiede come possa rispondere l’Europa al flusso dei migranti,

come se il problema fosse della migrazione, e se lo Stato islamico si

stia espandendo (come sta cercando di far credere). Promette di dare

risposte, ma bisogna abbonarsi. Daniel Byman della

Brookings Institution ha molti dubbi sulle rivendicazioni dell’Isis. Ma

se dovessero essere vere, secondo lui si starebbe verificando una escalation della minaccia

dal livello locale (Iraq-Siria), a quello regionale (Sinai e Libano) a

quello continentale (Parigi, Belgio, Roma, Europa) e quindi globale.

Il massacro di Parigi ha segnato un punto di non ritorno non nella strategia terrorista ma nella nostra capacità di ragionare. La Francia

non ha preso atto di avere un problema interno e il resto d’Europa la

segue preoccupandosi della sola dimensione esterna. Tutto viene

riversato sull’Isis e il nazionalismo francese conta di acquisire

consenso per far digerire misure altrimenti impopolari o antieuropee. La

strage di Parigi non è un esempio di maestria terroristica, ma di

povera prevenzione. L’attacco di Mumbai del 2008 è

stato il vero antesignano della tattica decentrata dei piccoli gruppi e

la riscossa del terrorismo dopo la fine operativa di al Qaeda

in Afghanistan. L’11 settembre ha richiesto oltre due anni di

preparazione e l’infiltrazione negli Stati Uniti di decine di operatori.

A Parigi gli attentatori hanno scimmiottato Mumbai ed erano di casa,

forse avrebbero attaccato prima se non fossero stati preceduti

dall’assalto a Charlie Hebdo.

Quando e se la Francia, gli Usa, la Russia e l’Occidente

volessero eliminare i terroristi in Iraq e Siria i problemi delle

comunità islamiche in Europa rimarrebbero da risolvere. Il problema

dell’Isis, con la giusta volontà, è risolvibile militarmente

nel giro di poche settimane. Ma quello dei rapporti tra gli Stati che

lo sostengono e che fingono di combatterlo (compresi quelli occidentali)

è insolubile. Senza agire sulle matrici del terrorismo interno la

caduta militare dell’Isis sarebbe priva di significato.

L’Isis è soltanto ciò che noi vogliamo che sia. E abbiamo cominciato malissimo

già chiamandolo in questo modo. Lo chiamiamo Isis o Isil o Daesh.

Acronimi equivalenti (Stato Islamico di Iraq e Siria, o di Iraq e

Levante) che contengono una chiave geografica, una religiosa (Islam) e una politica (Stato). Ma l’Isis non è uno stato, infrange continuamente la Sharia,

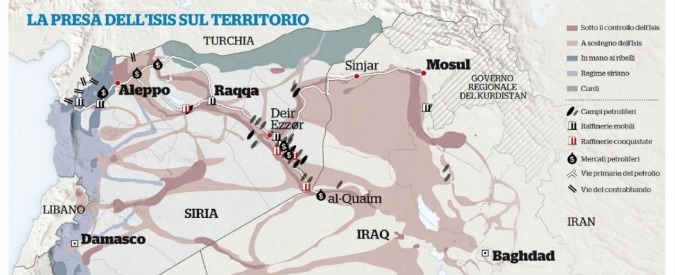

non amministra un territorio e controlla soltanto tre tratti del corso

dell’Eufrate, del Tigri e della bretella che li collega da Mosul a Raqqa.

Sfrutta le risorse locali e gestisce il traffico di quelle provenienti

dai numerosi sponsor dichiarati, occulti diretti o indiretti, tutti

consapevoli di alimentare il terrorismo. Non è un califfato perché nessuno, nella comunità islamica, lo riconosce. I suoi capi pensano molto al denaro, al potere, alla politica della violenza e poco alla religione della quale si fanno però scudo. Non sta vincendo ed è destinato a dissolversi in termini militari ed ideologici. Ma ha avviato un processo di identificazione in tutte le comunità islamiche frustrate e oppresse sia nell’ambito degli stessi regimi islamisti, sia tra gli espatriati.

Dal punto di vista politico e strategico non è nulla senza gli stati e i privati che lo appoggiano e lo foraggiano

di soldi e armi. Dal punto di vista militare non è nulla senza

l’acquiescenza e l’indifferenza di coloro che dicono di combatterlo. La guerra dichiarata è simmetrica

ed equilibrata. Alle bombe degli attentati corrispondono le bombe dei

caccia e dei droni, ai civili ammazzati a Parigi corrispondono i civili ammazzati

a Raqqa e così via. Questa guerra è antiquata e meccanicistica nella

sequenza di azione e reazione uguale e contraria. Sappiamo bene

l’importanza militare di conservare l’iniziativa ma l’abbiamo

abbandonata per sottostare all’iniziativa altrui.

Se Isis ha cominciato a pensare in termini globali occorre vedere se

ha le capacità pratiche di sostenere una tale dimensione. Agire in

grande consente di attirare più proseliti ma uscire dall’ambito locale

significa anche attirare l’odio di più Stati, e l’attenzione di migliori apparati di sicurezza. Un errore che hanno fatto al Qaeda

e anche alcuni gruppi terroristici nostrani è quello di pensare che la

risposta a ogni provocazione fosse il massimo esprimibile da parte

dell’istituzione o dello Stato colpito. Ma la risposta, anche se

sproporzionata, non ha mai impegnato che una piccola parte delle potenzialità occidentali ed è stata limitata dal consenso interno. Non dalla paura dell’esterno.

Si tratta l’Isis come se fosse uno Stato e uno Stato sponsor del

terrorismo: non è uno stato e quindi non è sponsor, ma agente del

terrorismo. Sono invece sponsor tutti quegli Stati e non-Stati che

sponsorizzano l’Isis. Che alimentano il mercato nero del petrolio,

delle armi, dei reperti archeologici, e pagano i riscatti, sottostanno

alle estorsioni e forniscono le compagnie di facciata per le

speculazioni finanziarie e le imprese commerciali.

Ognuna di queste attività di sostegno ha uno o più nomi noti anche se diversi insospettati. Oltre ai legami sauditi e degli emirati o a quelli turchi esistono addirittura organizzazioni curde che si avvalgono di intermediari occidentali per fare affari con i terroristi. I legami degli interessi, specialmente se sporchi, sono più forti del ribrezzo dei massacri.

Fabio Mini*

* 73 anni, è generale di corpo d’armata. E’ stato capo di Stato

maggiore del Comando Nato per il Sud Europa, ha diretto le operazioni

nei Balcani, tra il 2002 e 2003 è stato comandante delle operazioni Nato

in Kosovo. Tra i suoi ultimi libri: “I guardiani del potere”,

pubblicato dal Mulino.

Da Il Fatto Quotidiano del 22 novembre 2015

Nessun commento:

Posta un commento