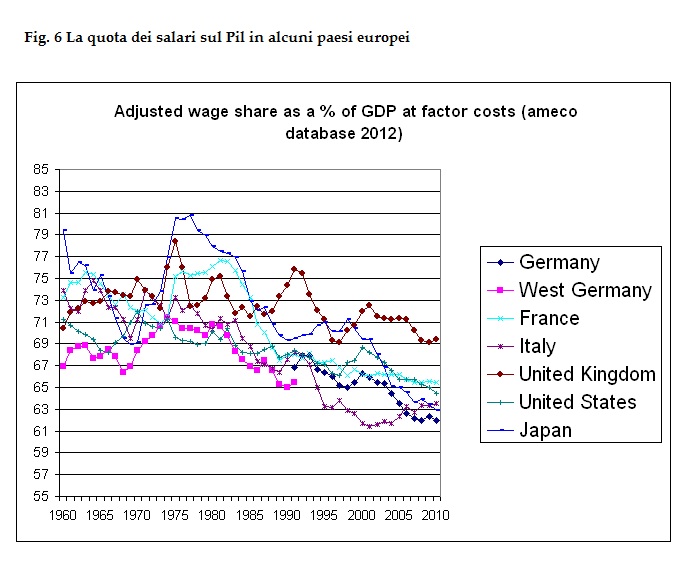

La

produttività del lavoro dipende dalle innovazioni tecnologiche,

dall’organizzazione della produzione, dalla dimensione e dai settori in

cui le imprese operano; il livello dei salari, normalmente oscillante

attorno alla sussistenza, dipende dalla forza contrattuale dei

lavoratori. Gli stessi dati contenuti nel testo presentato

dal presidente della BCE all’ultimo vertice europeo di Bruxelles, se

inquadrati in una prospettiva logica e temporale differente, confermano

che per circa tre decenni i salari reali in Europa e in tutti i paesi

industrializzati sono cresciuti meno della produttività. Se si considera

la dimensione relativa del salario, le evidenze empiriche disponibili

illustrano una riduzione costante e generalizzata della quota del

reddito nazionale spettante ai lavoratori.

La

produttività del lavoro dipende dalle innovazioni tecnologiche,

dall’organizzazione della produzione, dalla dimensione e dai settori in

cui le imprese operano; il livello dei salari, normalmente oscillante

attorno alla sussistenza, dipende dalla forza contrattuale dei

lavoratori. Gli stessi dati contenuti nel testo presentato

dal presidente della BCE all’ultimo vertice europeo di Bruxelles, se

inquadrati in una prospettiva logica e temporale differente, confermano

che per circa tre decenni i salari reali in Europa e in tutti i paesi

industrializzati sono cresciuti meno della produttività. Se si considera

la dimensione relativa del salario, le evidenze empiriche disponibili

illustrano una riduzione costante e generalizzata della quota del

reddito nazionale spettante ai lavoratori.

La questione del rapporto tra produttività, salari e distribuzione del reddito è una delle più controverse sia dal punto di vista teorico che della conseguente efficacia delle politiche economiche. La drastica diminuzione del salario registrata negli ultimi 30 anni in tutti i principali paesi industrializzati con la conseguente modifica della sua quota relativamente ai profitti viene spiegata dalla teoria “ortodossa”[1] in questo modo: la dinamica dei salari dipende da quella della produttività del lavoro; se si vogliono aumentare i salari bisogna che cresca la produttività.

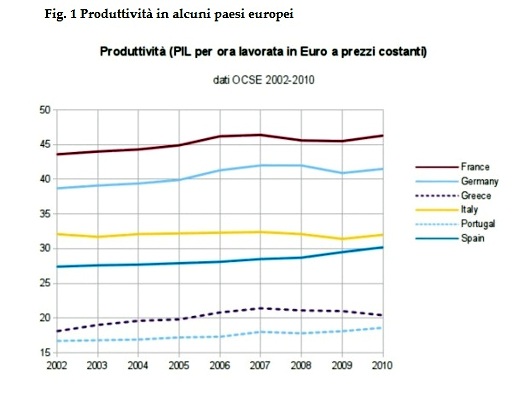

Se

volessimo limitare l’analisi agli ultimi dieci anni dovremmo

registrare che per tutti i paesi europei, tranne – ma in misura

praticamente insignificante – l’Italia, la produttività misurata alla

fine del periodo è più alta di quella di dieci anni prima. Le normali

differenze tra paesi che si registravano nei primi anni del secolo

persistono, con le economie più forti che possono giovarsi di modelli

tecnologici e organizzativi più avanzati di quelli a disposizione degli

altri.

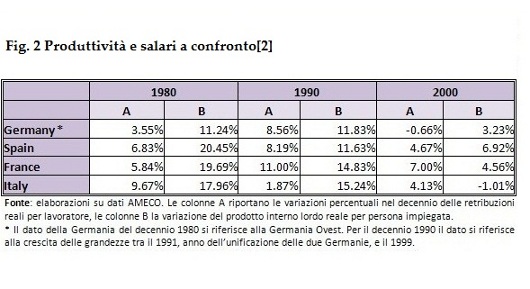

Se

però allarghiamo lo sguardo a un trentennio e mettiamo a confronto i

tassi di crescita della produttività con quelli delle retribuzioni, il

quadro cambia nettamente. In tutti i decenni e in tutti i paesi, tranne

due casi isolati, le retribuzioni reali crescono meno della

produttività. Si può dunque ritenere che i due fenomeni non siano

collegati – o almeno non nella causalità che si intende - e se le

retribuzioni dei lavoratori di alcuni paesi crescono più di quelle di

altri può significare che i livelli di partenza sono più bassi, che le

organizzazioni sindacali sono più combattive, che il tasso di

disoccupazione o di precarietà del lavoro sia diverso, o che sono o non

sono all’opera dispositivi di concertazione, di mediazione, o modelli

di relazione industriale di stampo neocorporativo.

Che non si tratti di un caso limitato all’Europa è confermato dall’ultimo rapporto dell’ILO[3] secondo

il quale solo in un numero ristretto di paesi (Danimarca, Francia,

Finlandia, Regno Unito, Romania e repubblica Ceca) l’aumento della

produttività del lavoro si è riflesso in un aumento dei salari reali;

nelle tre economie più importanti del pianeta: Stati Uniti d’America,

Giappone e Germania, tra il 1999 e il 2007 la produttività del lavoro è

cresciuta, ma i salari reali sono diminuiti, mentre per il resto dei

paesi capitalisticamente sviluppati la correlazione non esiste o è molto

debole.

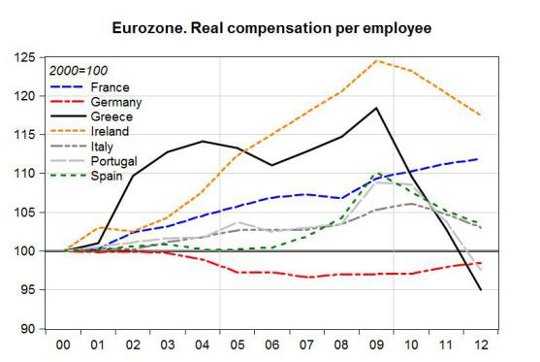

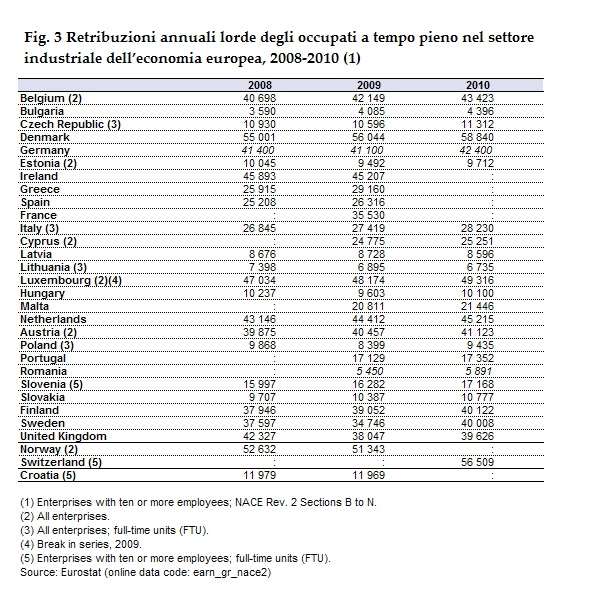

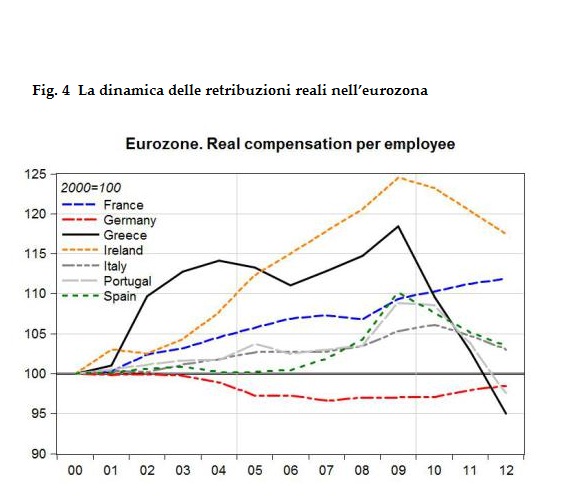

Le

retribuzioni reali dei lavoratori, particolarmente dopo

l’intensificarsi della crisi, sono diminuite drasticamente in tutta

Europa, anche se non nella stessa intensità: il salario di chi lavora in

Grecia[4] è diminuito in tre anni di più del 20%, in

Spagna di quasi il 10%, in Portogallo più del 10%. Tuttavia anche

questi dati vanno considerati assieme a quelli relativi ai livelli

assoluti, in modo da osservare che dopo tre anni di crescita salariale

nel 2008 le retribuzioni medie in Grecia raggiungevano la cifra di

26.000 euro l’anno (al lordo di tasse e contributi) mentre in Germania

il livello era pari a 41.400 euro. Nel 2009, l’anno di picco della

crescita salariale del Portogallo, il salario medio dei lavoratori

arrivava a 17.000 euro. Salari bassi, al livello di sussistenza.

Il costo del lavoro e la sua variabilità

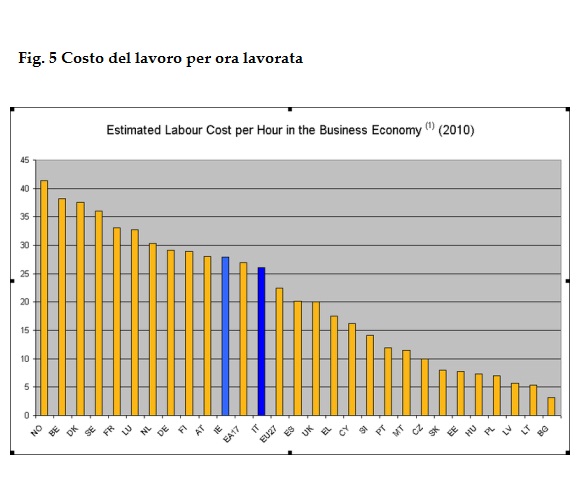

Una

interpretazione solo parzialmente diversa da quella discussa prima è

quella di chi imputa i bassi salari a un costo del lavoro troppo alto

pagato dalle imprese che operano in Italia rispetto al valore aggiunto

prodotto. Anche in questo caso si tratta di una affermazione

discutibile, dal momento che - come è stato osservato su questa rivista[5] -

anche a voler prescindere dai problemi di misurazione il costo del

lavoro medio per occupato resta in Italia basso rispetto ai paesi

concorrenti, solo poco più alto della media dell’Unione Europea (27

paesi) e decisamente più basso che in Gran Bretagna, Francia, Germania e

Svezia.

E’ utile ricordare che dentro questo costo sono compresi quegli oneri fiscali e previdenziali che costituiscono il cuneo molto

spesso indicato come causa dei bassi salari. In realtà, se si

considera il salario come l’equivalente del valore della riproduzione

della forza-lavoro, bisogna includere nei costi di riproduzione anche

le tariffe, le imposte e le tasse pagate dai lavoratori per acquistare

quei beni e servizi necessari a garantirsi la sussistenza. In questo

senso, insistere sul problema di un costo del lavoro eccessivo a causa

di un cuneo previdenziale e fiscale troppo alto è una ulteriore

conferma della evidenza che i salari percepiti dai lavoratori sono

bassi oscillando attorno al livello di sopravvivenza.

Euro e deflazione salariale

Se

poi si considera la divergenza intra-europea tra costi del lavoro

prendendo in esame l’intero quarantennio che va dal 1970 al 2010, balza

immediatamente agli occhi come la tendenza alla convergenza, evidente

per un lungo periodo, sia stata bruscamente interrotta dall’introduzione

dell’euro, avvenuta alla fine degli anni ’90.

A partire da quel periodo, mentre per i paesi “core”

il trend del costo del lavoro si è invertito, passando dall’aumento

alla diminuzione, questo non è successo per il gruppo dei GIPS (Grecia,

Italia, Portogallo, Spagna). Questo aspetto merita di essere

sottolineato: nonostante dal punto di vista statistico sia evidentemente

la stessa cosa, non è successo che, a causa dell’euro, i paesi GIPS

abbiano visto modificarsi il proprio trend di “naturale” crescita del

costo del lavoro: la curva mantiene praticamente la stessa pendenza

prima e dopo l’euro; è successo invece per pochissimi paesi forti

(sostanzialmente la Germania e i paesi nordeuropei) che l’introduzione

di una valuta più debole di quella che avevano precedentemente abbia

coinciso con una riduzione del costo del lavoro.

Non c’è dubbio che le aree valutarie

siano uno strumento ottimale per scaricare la crisi sul salario. In un

sistema di cambi flessibili, se le imprese localizzate in un

determinato paese sperimentano un deficit di competitività, possono

tentare di riguadagnare quote di mercato (ovviamente a spese di imprese

localizzate in un paese diverso, è da non dimenticare che si tratta in

questo caso di un tipico gioco a somma zero) utilizzando la leva del

cambio. Come è noto, una riduzione del valore della valuta nazionale –

coeteris paribus – può aiutare le imprese esportatrici a vendere di più

all’estero; si tratta di manovre che storicamente le autorità

monetarie e i governi hanno attuato e che anche oggi rappresentano

un’arma importante nella competizione tra aree valutarie transnazionali.

Con una sola valuta continentale che sostituisce quelle nazionali, la

manovra non è evidentemente utilizzabile per riaggiustare differenziali

di competitività interni all’area stessa, obiettivo che in questo caso

si può realizzare solo attraverso manovre di “deflazione interna”,

ossia scaricando il costo della crisi su chi lavora nei paesi che

stanno perdendo competitività.

Che questo non sia una mera conseguenza casuale del funzionamento delle aree valutarie

ma un obiettivo coscientemente perseguito dai policy-makers non è una

illazione, dal momento che a confermarlo ci ha pensato lo stesso

massimo teorico delle aree valutarie Robert Mundell[6] ma,

se si pensa che il giudizio dipenda dalla prospettiva teorica di

Mundell (un liberale che si colloca su posizioni definibili di destra

sul piano politico generale, vicino al partito repubblicano), è il caso

di ricordare come il suo collega premio Nobel Paul Krugman, che viene

generalmente accreditato di posizioni politiche progressiste, ha

dichiarato candidamente a Le Monde che, “Pour

restaurer la compétitivité en Europe, il faudrait que, disons d’ici

les cinq prochaines années, les salaires baissent, dans les pays

européens[7]“.

Salari

ancora più bassi non ci sembrano una prospettiva particolarmente

allettante. In generale e soprattutto se si considera la dinamica

salariale nella dimensione più rilevante in cui deve essere analizzata, e

cioè in termini relativi, ossia in relazione all’intero reddito

nazionale prodotto e distribuito. I dati inseriti in un recente

contributo di Antonella Stirati[8] non sembra abbiano bisogno di ulteriori commenti.

In

conclusione, prescindendo da un giudizio sulla possibilità e sulla

desiderabilità di un ulteriore aumento della produttività, è possibile

sostenere che:

1. La

produttività del lavoro, e dunque il livello di sviluppo raggiunto

dalle forze produttive, è storicamente alta, anzi altissima, in

occidente e dunque nei paesi europei capitalisticamente sviluppati;

2..

La circostanza per cui in un determinato periodo la produttività sia

cresciuta in un gruppo di paesi più che in un altro può dipendere dagli

investimenti in innovazioni tecnologiche, da scelte (o non scelte)

politiche e strategiche, dalla dimensione media o dalla specializzazione

settoriale delle imprese che operano in un determinato paese;

3.

Che una maggiore produttività si traduca in più alti salari è una

evidenza che non esiste a livello empirico, mentre tipicamente accade il

contrario: un maggiore valore aggiunto prodotto per lavoratore

occupato, anche a voler prescindere dei suoi “sbocchi”, in particolare

nelle fasi in cui la domanda internazionale è debole, corrisponde da

molti anni a questa parte a una minore e più precaria occupazione che a

sua volta si traduce in una maggiore competizione sul mercato del

lavoro che indebolisce la lotta per aumenti salariali.

4.

La crisi non colpisce tutte le classi sociali allo stesso modo: la

quota di salari diminuisce e quella destinata ai profitti cresce.

Nessun commento:

Posta un commento