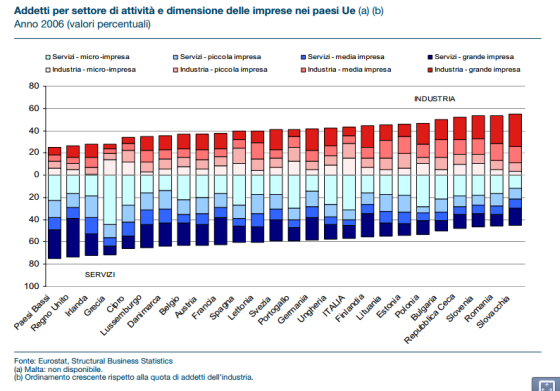

E’ noto che il nostro paese si

caratterizza, al confronto dei nostri principali competitor, per una

composizione del tessuto produttivo largamente spostata sulle piccole

imprese:

Fonte: Istat/Eurostat

Si tratta, come si evince dal grafico su

riportato, di una caratteristica comune ai paesi meridionali europei

come Grecia, Cipro, Spagna e Portogallo.

L’Italia ormai da alcuni decenni è

vittima della retorica del “piccolo è bello”. Una volta patrimonio della

sola DC, ora l’idea che un tessuto produttivo fatto di piccole imprese

sia un vantaggio nella competizione internazionale, o che esse creino

più posti di lavoro delle grandi imprese e per questo vadano premiate, è

diventato un luogo comune a destra quanto a sinistra. Si badi che

questa affermazione – le piccole imprese creano più lavoro – sottende

un’ipotesi nascosta e cioè la minore produttività. Se per costruire uno

spremiagrumi in una grande impresa servono, poniamo, 3 persone per 8

ore, in una più piccola, che non può godere delle economie di scala

possibili in grandi impianti industriali, ne serviranno 6 per otto ore o

5 per nove ore. In sostanza si sta dicendo che è meglio essere meno produttivi perché questo crea più posti di lavoro, invece di dire che è meglio essere più produttivi per poter lavorare meno.

Come vedremo i dati confermano questa ipotesi implicita.

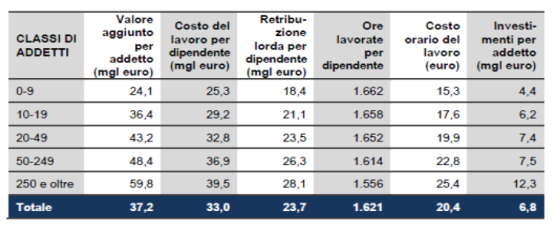

Fonte: Istat, dati riferiti al 2009

Si tenga conto che la classe di addetti

sotto i 9 dipendenti è fortemente distorta dalle cosiddette “partite

iva”, forme di autoimpiego (quando va bene) o di lavoro dipendente

mascherato (quando va male) e dalle imprese strettamente familiari

(moglie e marito, padre e figlio). Per equità di giudizio possiamo

quindi trascurarla.

Cosa si deduce dalla tabella su riportata?

1. C’è una correlazione positiva tra

dimensione delle imprese e produttività (misurata in termini di valore

aggiunto per addetto). In altri termini, più grande è l’impresa più produttivi sono i lavoratori.

2. C’è una correlazione positiva tra dimensioni dell’impresa e retribuzione dei lavoratori. Più è grande un’impresa, maggiori sono i salari.

3. C’è una correlazione negativa tra numero di ore lavorate e dimensione dell’impresa. Più grande è un’impresa, meno lavora il suo dipendente.

4. Le grandi imprese investono di più per addetto (ma guadagnano anche di più)

Riassumendo: nelle piccole imprese si produce di meno per addetto, si lavora di più ma i salari sono più bassi. Una scomoda verità che viene spesso trascurata o sottaciuta.

Non sorprende quindi che, stante questa situazione, l’Italia abbia problemi di competitività, anche al di là della vexata quaestio

dell’euro. Ma quello che è più importante notare è che la piccola

impresa non solo crea meno ricchezza rispetto alla grande, ma ne

ridistribuisce meno attraverso salari e stipendi. Anche al di là dei

problemi di competitività internazionale, il “nanismo” dell’impresa

italiana crea dei colli di bottiglia che si ripercuotono sui prezzi, non

essendo possibili economie di scala, e sui salari, poiché l’unico modo

di ridurre il costo per unità di prodotto rimane quello di ridurre il

costo del lavoro.

Non bisogna quindi cadere nella trappola

retorica, ampiamente propagandata da politici di ogni provenienza (e

disgraziatamente anche da alcuni economisti), secondo cui la piccola

impresa è l’asset su cui puntare per crescere. E’ anche grazie al luogo

comune del “piccolo è bello” che abbiamo smesso di fare politica

industriale e ci siamo fatti ingannare dalle favole delle start up

e dell’autoimpiego, sperando invano che nella competizione nascesse

spontaneamente una Microsoft o una Google (a tale proposito giova

leggere “Lo Stato innovatore” di Mariana Mazzucato, appena uscito in libreria).

Senza una seria politica industriale

siamo invece rimasti incastrati in produzioni tradizionali a minore

valore aggiunto, quelle via via abbandonate dai nostri competitor, ma

siamo anche riusciti a far morire la nostra chimica e ora rischiamo di

perdere la siderurgia. Anche nei settori dove eccelliamo –

principalmente la meccanica – rimaniamo per lo più subfornitori dei

grandi gruppi esteri, dai quali poi importiamo i prodotti finiti e i

beni capitali che contengono anche nostri componenti. Il

paradosso è evidente: chi difende acriticamente il paradigma della

piccola impresa e non si pone il problema di superare il “nanismo”

italiano, fa esattamente il gioco dei grandi capitali del centro Europa.

In pochi – tra questi, meritoriamente, Marcello De Cecco – hanno avuto il coraggio di pronunciare la scomoda verità sul “nanismo” delle imprese italiane, attirandosi gli strali dei difensori ad oltranza dello status quo. Il perché è semplice da capire: i piccoli imprenditori sono tanti. E votano.

Non si tratta, ovviamente, di abolire le

piccole imprese per decreto. Piuttosto si tratta di ritornare a fare

politiche industriali, investire sulle imprese pubbliche strategiche (a

incominciare da Enel ed Eni), puntare ad un allargamento della base

produttiva in settori avanzati a più alta intensità di tecnologia,

invertire il processo di privatizzazione partito negli anni ’90,

rilanciare la ricerca pubblica per compensare la carenza sistemica di

ricerca privata (come conseguenza sia dell’eccessiva frammentazione del

capitale, sia dell’eccessiva presenza di settori tradizionali),

promuovere il credito pubblico (ad esempio ampliando l’intervento della

Cassa depositi e prestiti) e favorire, non demonizzare, una minore

frammentazione del capitale tra milioni di piccolissime imprese.

Questo se si vuole uscire dalla “trappola della mediocrità”

nella quale l’industria italiana è incastrata da 20 anni, anche grazie

all’oggettiva difficoltà per le piccole imprese di innovare prodotti e

processi.

Nessun commento:

Posta un commento